1. Quelques définitions

Le processus de changement correspond tantôt à une transformation, à une modification,

à une innovation, à une variation, à une vicissitude, à une évolution, à une

révolution, parfois même à une véritable bouleversement.

A l'arrière plan se profile le problème de la capacité d'adaptation, de résistance,

d'ouverture à ce qui est nouveau, de peur(s) à surmonter. En histoire, l'événement est

ce qui est advenu et qui fait " qu'après ce n'est plus comme avant ".

Tous ces mots, considérés dans le processus et le résultat qu'ils indiquent, marquent

l'idée d'un état nouveau auquel appartient une chose, qui n'est plus ce qu'elle était

primitivement. Chacun d'eux apporte à l'idée de base une coloration particulière, une

nuance spécifique.

La transformation est le mot qui donne le mieux l'idée de ce passage d'un état à

un autre (eau en vapeur, en glace…).

La modification marque le changement dans la manière d'être d'une même chose

(modification dans la disposition d'une salle. En approche systémique, changement du

premier ordre). On introduit un nouvel ordre, auquel il va falloir s'adapter : modifier

les horaires est plus difficilement accepté que la diminution d'un salaire.

La mutation indique le changement des personnes dans leur position sociale,

professionnelle, à l'intérieur d'une hiérarchie et de répartition des tâches.

Certains le vivent comme une promotion, d'autres comme une menace ou comme une tentative

d'opérer des changements derrière le dos des personnes mutées ou envoyées en

formation. Le risque de manipulation, de mobbing par manque de franchise existe bien, tout

en sachant qu'il n'est pas une fatalité.

L'innovation marque le changement dans un objet ou un état de choses, causé par

l'addition d'un nouveau détail, l'ajout d'une modification qui caractérise le vrai

changement. Il est socialement plutôt perçu comme un progrès, une amélioration.

La variation marque des modifications dans tous les sens, de manière plutôt

aléatoire, non organisée, avec le risque d'engendrer l'insécurité, le risque de perdre

l'efficacité dans une logique financière et commerciale.

La vicissitude désigne des changements alternatifs et périodiques, qui empêchent

de placer sa confiance dans la stabilité des choses et les suivi des actions (fortune,

politique).

L'évolution est la notion qui a le vent en poupe, surtout dans le domaine de la

science, de la connaissance et des idées (épistémologie) : indique des changements

lents, progressifs, mais définitivement acquis. On les voit peu dans le temps (court

terme), mais à longue échéance. L'idéal écologique actuel est le développement

durable, avec ses trois maximes de base : préservation de l'environnement + socialement

viable + financièrement vivable.

La révolution s'applique à un changement considérable, aussi bien en intensité

qu'en durée, parfois au détriment de la qualité. Il advient de manière brutale, soit

dans l'état physique, de la nature, des institutions politiques ou sociales. En histoire,

on dit qu'une époque " charnière " correspond souvent à un

véritable " charnier ", ce qui montre bien le coût (en vies, en

énergie, en argent, en souffrances..) qui accompagne les révolutions, après lesquelles

on le droit de se poser la question si tout cela en valait vraiment la peine !

Le bouleversement traduit un changement total, brutal et définitif, qui ne laisse

à peu près rien subsister de l'état précédent.

2. Le changement selon l'approche systémique

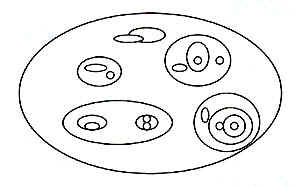

L'approche systémique est un modèle d'un niveau d'abstraction assez élevé, qui nous

permet d'utiliser la même grille pour la lecture d'éléments d'ordre de grandeur très

éloignés mais interdépendants, comme un individu, une famille, un groupe ou une

organisation, dans l'ordre des relations intra- et intersubjectives.

Le système se définit comme un ensemble plus ou moins complexe de parties qui

sont en interaction entre elles, lequel ensemble est en contact avec un environnement qui

l'influence et qui subit lui-aussi une influence en retour. Il tend vers un but

(téléologie).

Les sous-systèmes font partie intégrante du systèmes, tout en étant des

entités en soi. Le système lui-même est un sous-système dans un système plus vaste,

ou méta-système.

Les sous-systèmes étant en interaction, ils s'influencent mutuellement et vont

influencer tout le système. Le modèle systémique est un modèle dynamique, comme la vie

l'est. Les liens systémiques sont les relations entre les sous-systèmes et le système,

entre le système et son environnement proche ou lointain.

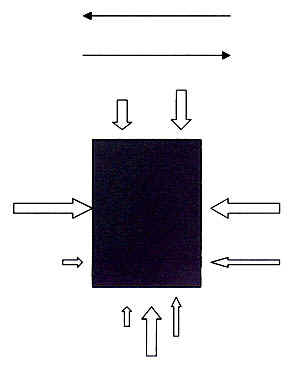

Représentation symbolique d'un système et de ses sous-systèmes

S'intéresser au changement, à la lumière de l'analyse

systémique, nous oblige à voir une situation comme une mosaïque complexe d'éléments

en interdépendance les uns avec les autres, et non comme des pièces isolées à manier

séparément. L'ensemble n'est pas la somme ou l'addition des différents éléments entre

eux (non sommativité), mais les interactions respectives.

3. Les composantes d'un système et son fonctionnement

A) Les frontières ou de la nécessité de baliser l'espace territorial et

relationnel

C'est la ligne de démarcation qui permet de distinguer un système d'un autre. La

frontière permet de définir ce qui est interne et externe au système, avec les notions

d'offenses territoriales que sont l'intrusion ou le dédain, l'indifférence. Nous avons

l'habitude de distinguer quatre domaines, quatre sphères territoriales : privée (la plus

proche), personnelle, professionnelle et publique.

La frontière assure l'échange avec le milieu ambiant, ce qui garantit la survie du

système. Elle n'est pas hermétique, elle est perméable, imperméable ou

semi-perméable.

Perméable, elle laisse passer beaucoup d'information ; trop perméable, le système court

le risque de ne plus pouvoir gérer le flot d'informations et d'être submergé, avec des

conséquences négatives : être dans l'urgence, ne plus pouvoir favoriser l'authenticité

et la vérification (l'évaluation), préférer céder à l'instantanéité, à

l'immédiateté.

Imperméable, la frontière laisse passer avec parcimonie et difficulté les information.

Le système risque alors de se couper de son environnement, d'être en décalage avec les

événements, dépassé par les jeux et les enjeux, de tomber dans la désuétude.

La frontière idéale est semi-perméable, comme une bonne isolation : elle laisse passer

ce qui doit le faire, et retient ce qui doit l'être. Selon la perméabilité des

frontières, le système sera dit ouvert ou fermé.

B) Le processus de transformation

Il est caractérisé par un certain nombre d'activités plus ou moins coordonnées, plus

ou moins standardisées, conçues de façon à produire les effets désirés. Ce processus

demande de l'énergie.

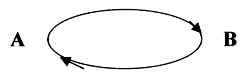

C) Le feed-back ou la rétroaction

Il s'agit d'un mécanisme d'auto-régulation que possède le système pour juger les

effets qu'il produit et, au besoin, de faire les ajustements nécessaires.

La rétroaction répond au principe de la circularité dans le système, contrairement à

l'action linéaire. Le changement se définit dans ce contexte comme une boucle de

rétroaction positive.

Modèle linéaire : A --------------> B (message envoyé, sans attente de

réponse)

Modèle circulaire :

4. Les propriété du

systèmes

A) La tendance à l'homéostasie

C'est la recherche de la stabilité du système dans ses relations avec les autres

systèmes et sous-systèmes. Cet état de stabilité consiste à limiter le plus possible

les variations, soit dans le fonctionnement du système, soit dans ses interactions avec

les autres systèmes. Les variations significatives à un niveau ou l'autre, exigent la

consommation d'énergie pour opérer les ajustements avec l'environnement.

Aussi, une telle tendance à la stabilisation se présente-t-elle comme une mesure

d'économie d'énergie.

La stabilité est la recherche permanente de l'équilibre interne. Cette recherche est

dynamique et s'opère de deux manières : soit en s'ouvrant à l'environnement, à la

recherche d'agents bénéfiques, soit en se fermant pour se protéger contre les agents

menaçants.

B) Le besoin de changer

Constitue, avec l'homéostasie, la tendance contradictoire dans le système. Le besoin de

changer permet au système d'évoluer et de répondre à sa finalité dans le temps.

Aussi, le système a-t-il besoin d'informations afin de s'ajuster au contexte. Sans

changement, le système arrive à l'entropie (l'unité de mesure de la

dégradation dans un système). La négentropie est l'apport d'énergie et

d'information nécessaire au système. La communication est un aspect fonctionnel du

système.

5. Définition du changement

On peut définir le changement comme toute modification d'un état quelconque à un autre,

qui est observée dans l'environnement et qui a un caractère relativement durable.

6. Le processus de changement

En reprenant la définition de Kurt LEWIN, Resolving Social Conflicts, Harper,

New-York, 1968, le processus de changement se caractérise par trois étapes distinctes :

- la décristallisatin ou dégel

- le mouvement

- la recristallisation ou regel

A) La décristallisation : se dit de la période où le système commence

à remettre en question, volontairement ou non, ses perceptions, ses habitudes ou ses

comportements. Le système songe alors à explorer d'autres alternatives, ou encore il

accepte que ses façons de faire doivent être abandonnées au profit d'autres. Ce moment

est en général accompagné d'insécurité et d'anxiété, car le système accepte de se

départir de ses points de repères familiers, avec lesquels il a déjà acquis une

certaine habileté, pour en adopter d'autres encore, peu ou mal connus, et avec lesquels

il risque d'être inconfortable.

C'est le moment où le système quitte les sentiers connus pour aller à l'aventure, sans

en connaître les issues réelles. C'est sacrifier une bonne part des avantages acquis au

profit d'autres avantages anticipés.

B) Le mouvement : constitue la phase du processus au cours duquel le

système modifie sa manière de concevoir la réalité, et tente de se rapprocher vers une

nouvelle conception de cette réalité.

C'est le moment où le processus sera plus ou moins perméable à de nouveaux modes de

comportement, à des nouvelles possibilités te à d'autres attitudes.

C) La recristallisation : est la phase d'intégration. Ce terme signifie

une harmonisation à l'intérieur du système, c'est-à-dire la mise en accord des

caractéristiques de la nouvelle attitude ou conception, avec celles des sous-systèmes :

le but étant d'éliminer les sources de conflit et de dissonance, d'assurer la cohésion

interne du système.

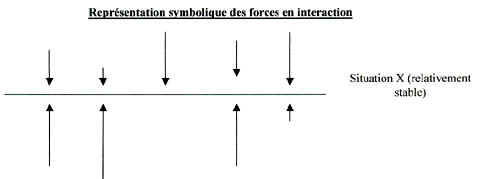

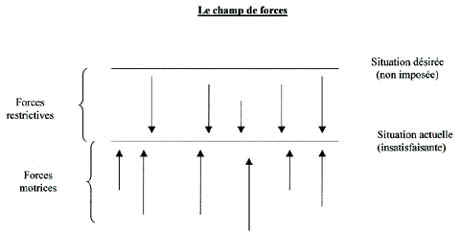

7. Le modèle du champ de force

Il a été conçu par Kurt LEWIN dans les années 1940. Il pose que les situations

sociales sont dynamiques, et qu'elles s'inscrivent dans un tableau ù les forces

interagissent.

Ainsi, une situation donnée, en apparence stable, ne serait en fait qu'une situation

maintenue en état d'équilibre dans un champ dynamique de forces opposées. Cette

situation résulte d'un équilibre relatif entre différentes forces, agissant

simultanément.

Une force est tout élément qui agit dans une situation. Cela peut être un

objet matériel, comme un aspect immatériel (une idée ou une croyance par exemple).

Dans la perspective du changement, on qualifiera la situation actuelle insatisfaisante, à

changer en situation désirée ou acceptée. Les forces qui agissent sur la situation

actuelle seront qualifiées de forces motrices, ou de forces restrictives.

Les forces motrices agissent de façon à rapprocher la situation actuelle de la

situation désirée ; les forces restrictives de manière totalement opposée.

Une fois les forces identifiées, le mode d'action consiste à :

- diminuer les forces restrictives,

- augmenter les forces motrices,

- transformer une ou plusieurs forces restrictives en forces motrices.

8. Les résistances liées au changement

La résistance au changement peut se définir comme l'expression implicite ou explicite de

réactions négatives à l'endroit de l'intention du changement. Dans le langage du

modèle des champs de forces, on dira qu'il s'agit de l'émergence de forces restrictives,

en vue de limiter ou de faire obstruction à la tentative de changement.

Il faut considérer la résistance au changement comme une réaction légitime, voire

fonctionnelle, et non comme une donnée négative et indésirable. C'est un phénomène à

explorer, pour adopter les réactions appropriées, au bon moment, dans une démarche

d'éclaircissement, de saine confrontation des compétences et non d'affrontement des

pouvoirs.

Les résistances s'expriment de multiples façons. Elles émergent de sources différentes

que l'on peut regrouper en trois catégories :

A) Les résistances liées à la personnalité : peur de l'inconnu

; les habitudes ; la préférence pour la stabilité ; la satisfaction des besoins,

parfois antagonistes (personnel, groupe) ; la perception sélective ; l'identification à

la situation actuelle ou projection, et le manque de distance.

B) Les résistances liées au système social : conformité aux

normes ; cohérence du système ; intérêts et droits acquis ; caractère sacralisé des

choses, avec une forme possible d'animisme et de justice immanente ; le rejet de tout ce

qui est étranger.

C) Les résistances liées au mode d'implantation du changement :

respect des personnes et des compétences ; le temps et les moyens fournis pour intégrer

le changement ; la crédibilité de l'agent qui introduit le changement.

9. La formation des attitudes

On peut définir l'attitude comme étant une prédisposition à agir ou à réagir d'une

façon positive ou négative à l'endroit de différents aspects de l'environnement. Quand

l'attitude est réfléchie et pesée, il s'agit d'une réponse " apportée à ",

sinon d'une réaction face à un objet ou une situation.

L'attitude est formée de trois composantes :

A) La composante cognitive : elle s'appuie sur la qualité, sur la

quantité et la crédibilité de l'information détenue en rapport avec l'objet concerné.

Ce sont des idées, des schémas mentaux, ou des croyances qu'on entretient à propos de

l'objet.

B) La composante émotive : elle se réfère aux émotions, aux

sentiments éprouvés à l'endroit de l'objet concerné. L'émotion est plus passagère,

dépendant des circonstances extérieures : Ex : éprouver de l'excitation, de la joie, de

la peur, quand l'avion décolle, puis la décharge émotionnelle baisse après le retour

sur terre. Le sentiment est une disposition intérieure, dépendant moins des

circonstances extérieures : je continue à t'aimer même quand tu es loin dan le temps ou

dans l'espace ; j'ai fait mon choix en faveur du toi pas seulement à cause de la beauté

du paysage et de l'ambiance qui l'entoure… La personne se référant trop à cet

aspect prend le risque d'être manipulée.

C) La composante comportementale : correspond à la

prédisposition à agir d'une manière donnée face à l'objet ou à la situation. Elle se

situe au niveau des gestes que l'individu pose spontanément face à l'objet de son

attitude. Elle résulte aussi suite au conditionnement de l'éducation.

Les trois composantes de l'attitude, loin de constituer trois réalités isolées, sont au

contraire en interaction et en interdépendance les unes avec les autres. Elles

fonctionnent de manière systémique, d'autant plus quand on sait que l'être humain forme

un tout indissociable (anthropologie holistique) et que le groupe est plus que la somme

des éléments agissant en lui.

Elles sont les sous-systèmes du système " attitude " et permettent

l'articulation entre l'approche dite " cognitive -comportementale " et

systémique.

10. La raison d'être des attitudes

Elles nous mettent en relation avec l'environnement. L'individu aura tendance à chercher

un environnement culturel, social, physique, spirituel et autre, qui supporte ses

attitudes ; en même temps, cet environnement aura pour effet de renforcer certaines

attitudes, et d'en décourager d'autres.

L'attitude découle de notre appartenance à une famille, à un groupe, à une entreprise,

à une communauté (groupe d'appartenance), et aux valeurs qui nous ont été transmises

et auxquelles nous pouvons nous identifier (groupe de références).

Elles présentent un caractère fonctionnel : elles constituent une réponse

d'adaptation aux diverses pressions de l'environnement (une réponse implique

une réflexion, alors qu'une simple réaction est plus spontanée et moins

élaborée rationnellement). Au moment de leur formation et de leur émergence, les

attitudes comblent un besoin, elles peuvent rester imprimées profondément dans

l'organisme de l'individu, même quand le contexte change et que le besoin ne soit plus à

combler.

11. Le changement planifié

Il peut se définir comme un effort délibéré de changer une situation dite

insatisfaisante, au moyen d'une série d'actions dont le choix et l'orchestration

résultent d'une analyse systémique de la situation en cause.

Il se caractérise par le souci de suivre une démarche de préparation des interventions,

qui laisse peu de place au hasard. La démarche peut se résumer en quatre grandes phases

:

A) Le diagnostique de la situation insatisfaisante

Pour établir ce diagnostique, il s'agit de faire une récolte de données, et l'analyse

qui met en relief les éléments révélateurs de cette situation. Le problème demeure

dans l'écart entre la situation actuelle et celle souhaitée.

B) La planification de l'action

C'est la phase où l'intervenant choisit et élabore les moyens appropriés pour agir sur

la situation qu'il veut changer. On retrouvera à cette phase :

- la définition des objectifs,

- l'élaboration des stratégies,

- le choix des moyens d'action,

- l'identification des acteurs concernés par l'action,

- la recherche de leur adhésion informée,

- la conception et l'élaboration des outils d'évaluation et de contrôle,

- la mise en place d'un calendrier.

C) L'exécution de l'action

C'est le moment de la mise en œuvre du plan d'action.

D) L'évaluation de l'action

- Dans quelle mesure les actions engagées ont-t-elles permis d'atteindre

les objectifs poursuivis ?

- Quels sont les facteurs responsables de ce résultat ?

Le changement planifié est différent de l'innovation, dans la mesure où innover

signifie action de trouver, de découvrir, d'inventer quelque chose de nouveau par rapport

à un environnement donné ou face à un problème quelconque.

Le changement planifié (et non imposé), pourrait être l'implantation de l'innovation.

Il met à l'épreuve la résilience d'une personne ou d'un groupe : capacité à

rebondir, à s'adapter par assez de flexibilité et d'élasticité, tout en résistant aux

pressions internes et externes (température, humidité, pression sociale…)

CONCLUSION

Le changement est rarement linéaire, mais la plupart du temps systémique, complexe,

cyclique (avec des passages obligés), des deuils à faire, des ruptures à opérer, et

une dimension paradoxale : d'un côté on le souhaiter, de l'autre on le craint.

On peut vivre le changement en supporter actif, en supporter passif, en indifférent, en

opposant passif, en opposant actif. Il peut être l'occasion d'une saine confrontation,

d'un affrontement meurtrier, ou d'une catastrophe générale. L'occasion de poser un moi

assertif, un moi passif (soumis), un moins agressif, un moi manipulateur, ou un moi

complètement désinvesti.

COMMENT VIVREZ-VOUS LE PROCHAIN CHANGEMENT ?

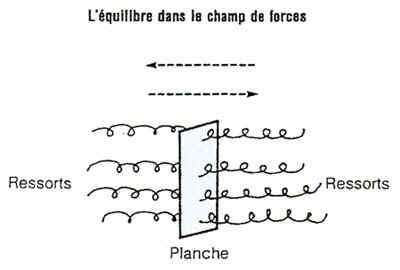

L'équilibre dans un champ de forces

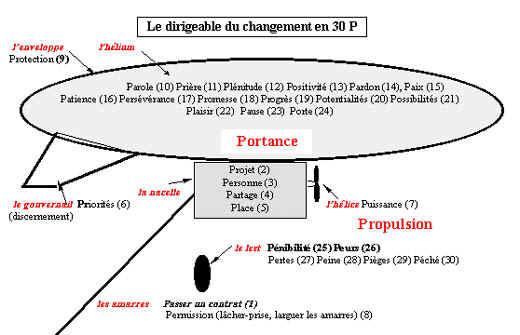

LE DIRIGEABLE DU

CHANGEMENT EN 30 P:

Nous proposons un modèle du changement en 30 points (P), que nous appelons le dirigeable du changement en 30 P.

1. P comme passer un contrat (personnel et collectif): ce contrat doit être

précis, pratique, limité, facile à réaliser (80% de chances de réussite), acceptable

dans mon milieu (légitime), correspondre à mes capacités (réaliste), être en

adéquation avec mon style de personnalité (congruence), impliquer une liberté

d'adhésion (sans subir de pression de l'entourage), viser la réussite. C'est le point d'ancrage du dirigeable, son point de départ, à partir

duquel nous lui proposons un itinéraire à suivre, une destination à atteindre, avec des

repères à respecter pour avoir un maximum de chances d'arriver à bon port.

2. P comme projet: j'ai défini dans le temps et dans l'espace un projet à

réaliser, avec les moyens indispensables, et des objectifs à atteindre.

Chacun a la possibilité de se situer à trois niveaux d'être : l'être apparent,

superficiel (qui joue un rôle, un personnage) ; l'être réel, qui connaît ses limites,

ses points faibles et ses points forts, mais qui ne fait pas de projets à long terme ; et

l'être profond : où on s'investit de plus profond de soi, prenant le risque de la

proximité relationnelle, enlevant ses défenses, exposant sa propre vulnérabilité.

En tant que croyant, je peux percevoir mon parcours comme une mission à remplir :

en latin, missus signifie " envoyé ", et évoque une poussée, un élan

intérieur, d'ordre émotionnel et cognitif. Vocation (en latin vocatus), veut dire

" appelé ", et relève plus du monde auditif, renvoyant à un appel venu du

fond de soi, du cœur de sa propre histoire avec Dieu. Celui qui a une vision

est plus sensible au registre visuel. Lorsque nous ratons notre mission, nous sommes

dispersés et vulnérables. Parmi les obstacles à surmonter pour reconnaître et accepter

sa mission, il y a le fait de ne pas vouloir la connaître, de la refuser (comme Jonas),

de ne l'accepter qu'en partie (" oui, mais "), de la vivre par procuration en la

confiant à un autre, ou par projection…

La capacité de vivre sa mission, son engagement avec passion désigne un élan

vital, indique une poussée de croissance, qui est une dynamique constructive ; alors que

la pathologie, elle, désigne une déviance, qui s'engage en vue de satisfaire les

penchants déréglés. Les points 2 à 5 forment la nacelle.

3. P comme personne : j'intègre les différents aspects qui composent ma vraie

personne (pas le personnage que je joue): Mes points forts (à développer), mes limites

et mes lacunes à combler ; les différents types d'intelligence qui m'habitent :

rationnelle (manier les idées), relationnelle (cultiver les liens), pragmatique (manier

les choses), esthétique (goût du beau)…

Dieu favorise la connaissance empirique (par les sens), aussi bien dans la manière qu'il

a choisie de se révéler à moi que dans celle qu'il me demande de communiquer avec

autrui.

Jean le dit dans son épître en 1 Jean 4, 1-4 : " Ce qui était dès le

commencement , ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous

avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie, et la vie a

été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons

la vie éternelle… ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons …

"

L'apôtre Paul se fait aussi le chantre de la connaissance par les sens dans 2 Corinthiens

2,14 : " Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en

Christ, et qui par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! Nous sommes en

effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui

périssent : aux uns, une odeur de mort, qui mène à la mort ; aux autres, une odeur de

vie, qui mène à la vie… "

4. P comme partage : quelles tâches nouvelles sont à partager dans ma famille

biologique (personnes unies par le lien de sang ou par l'adoption, qui vivent sous un

même toit et qui partagent une communauté de services), dans ma famille ecclésiale ou

sociale ? Quel service nouveau est possible?

5. P comme place : suis-je à ma place ? Ai-je trouvé ma place (niche écologique)

6. P comme priorités: établir des priorités dans la réflexion à mener, dans

l'action à entreprendre, en utilisant le libre arbitre, le discernement dont Dieu nous a

dotés : "J'ai mis devant toi le bien et le mal… la vie et la mort. Choisis

la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité… " (Deutéronome 30, 15 et

19). Il s'agit là de notre gouvernail.

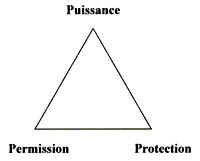

7. Les trois " P " du triangle thérapeutique de l'A.T., avec P comme puissance:

j'envisage clairement la démarche, je vérifie que j'ai tenu compte de l'environnement et

de mes propres capacités. Je ressens la motivation pour finaliser le projet avec succès.

Je me sens la puissance de le mettre en action. La démarche est claire, réaliste et

réalisable; c'est utile, je suis motivé(e). Je le fais, et je m'en suis donné les

moyens. Cette puissance constitue la principale force de propulsion

du dirigeable.

8. P comme permission: je me sens libre et capable

de faire ce que j'ai prévu, car c'est un choix informé. Je me donne la permission

d'aller de l'avant, de lâcher-prise. C'est bon pour moi, donc j'y vais. La Bible dit: "Tout

est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie

pas" ( 1 Corinthiens 10, 23). Elle ajoute dans 1 Corinthiens 6, 12: "Tout

est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais je ne me

laisserai asservir par quoi que ce soit". Dieu envisage une relation de

partenaire à partenaire, de sujet à sujet, avec l'utilisation du libre arbitre. Quelques

questions sont à poser à l'intérieur de ce cadre de choix: Est-ce utile? Est-ce que

cela édifie? Est-ce que cela induit ou non une dépendance ( à une personne) ou une

addiction (à un produit)? La permission que je m'accorde de risquer l'aventure du

changement signifie " larguer les amarres "

9. P comme protection ou prévention: vérifier que l'idée et la décision

de mettre en œuvre le changement ne produit pas une peur exagérée, une nouveauté

ou une innovation perçue comme menaçante ou trop prématurée. Je me sens en protection,

car il y a peu ou pas de conséquences néfastes. C'est légitime, je le vis avec

sérénité, donc "j'assure". Les garde-fous dont je m'entoure me permettent

d'être en sécurité ce qui n'exclut pas que je puisse prendre quelques risques dans

l'aventure de la vie et dans le risque de la découverte. L'enveloppe

du dirigeable rend ainsi le voyage moins risqué.

10. Les points 10 à 24 forment la partie principale du dirigeable,

lui assurant une bonne portance (avec la double capacité de supporter des charges

et de se glisser dans le mouvement de sa course). Il est gonflé à l'hélium, un

gaz inerte, moins dangereux que l'hydrogène d'autrefois, qui était plus instable et qui

explosait facilement. Les gens qui voyagent à bord sont remplis de l'amour-agape, don

accordé par Dieu à ses enfants, rendant leur vie moins explosive.

Avec P. comme parole : comment est-ce que je parle du changement envisagé ? Les

termes utilisés vont-ils dans le sens d'une libération, d'une amélioration ou d'un

asservissement, d'une dégradation? Ma démarche est-elle conjonctive (rapprochement,

réconciliation avec Dieu, avec l'autre et avec moi-même), ou disjonctive (rupture,

exclusion)?

11. P comme prière: cultiver la relation avec le Père céleste, pratiquer la

"respiration de l'âme". Elle est le " pétrole " de l'action.

12. P. comme plénitude : qu'est-ce qui remplit désormais ma vie et qui a

favorisé le départ du sentiment de vide ou d'inutilité (voir les trois histoires de Luc

15 : la brebis perdue ; la drachme perdue ; le fils prodigue ou le père qui aime). Que me

manque-t-il encore pour être entièrement comblé ?

13. P comme positivité comme pensée constructive : rechercher ce qui est

positif, constructif ; faire ce qui est beau (aspect esthétique), bon (aspect moral) et

bien (aspect religieux). Vivre les " B "attitudes : le beau, le bon et le bien.

Rechercher la réciprocité (l'aller-retour dans la communication) et voir l'unicité de

chacun : qu'est-ce qui est unique en moi, en l'autre ?

Le monde est comme un miroir qui nous renvoie le sourire ou la grimace que nous lui

faisons. Que voyez-vous dans ce dessin ?

Si vous regardez la partie sombre, vous voyez deux têtes ;

si vous regardez la partie claire, c'est un vase. Votre existence est comme ce dessin :

vous pouvez la voir en noir ou en blanc ; c'est vous qui en décidez. Voir négativement

ou positivement. L'orientation mentale négative consiste en la manie de répandre

mauvaises nouvelles (se faire un point d'honneur d'être le premier à avertir les gens

d'une mort, d'une maladie, d'une difficulté, d'un scandale, d'un vol..) ; en l'habitude

de pratiquer le commérage, la critique, la dévalorisation ou la disqualification, le

goût du morbide, la vision négative : " c'est le printemps, on va encore

attraper la grippe… ". Arrêter l'horloge du temps : " Décédé

à 25 ans, enterré à 75 ans ! ".

La pensée constructive remplace les mots freins (" tu as encore échoué…

") par les mots moteurs : " merci, j'apprécie l'effort que tu as

fait… " ; les faux schémas mentaux par des schémas justes ; les

comportements toxiques par des comportements adaptés ; les sentiments nocifs par des

sentiments positifs ; les suggestions dévalorisantes par des suggestions valorisantes : "

l'enfant ne sent plus la bosse ou le bobo sur lequel la maman a déposé son bisou ".

La suggestion est une idée ou une motivation/sollicitation qui se réalise à

notre insu (" c'est pas étonnant, tu es toujours en retard " ; " les

hommes sont tous pareils " ; " tu es bien le fils de ta mère… ").

Voir aussi les surnoms : " toi, la grosse " ; " le peureux "…

Tout cela favorise le mal-être ou le bien-être, une bonne ou une mauvaise estime de soi,

une vraie relation ou une communication défaillante. L'homme ne meurt pas, il se tue. De

ce point de vue, le bonheur est un état d'harmonie entre soi et son entourage.

Exemple : s'il pleut, certains sont heureux, on le voit à leur visage et leur façon de

marcher, alors que d'autres sont malheureux : ils le sont, non pas à cause de la pluie,

mais à cause de la manière dont ils l'ont accueillie.

C'est une bonne manière de lutter contre la dépression en favorisant l'adaptation

et de viser le succès : dans la mesure où le succès est une succession de buts

que je me suis fixés et que j'ai atteints. Et que j'ai appris de mes échecs. Dans les

événements de la vie, j'écoute et j'entends les " appels de l'univers ", je

trouve les opportunités pour rebondir (résilience).

14. P comme pardon : accorder et recevoir. Déjouer les faux-pardons et qui

consisteraient à oublier, nier, faire jouer la volonté, renoncer à ses droits, excuser,

se venger, cultiver le ressentiment ou le mépris, vivre uniquement dans le passé,

s'identifier à l'agresseur, regarder l'offenseur d'en haut. Accepter de rentrer en soi,

s'autoriser et se reconnaître meurtri, vulnérable, tout en purifiant les sentiments

corrosifs. Le meilleur ingrédient en reste l'amour. Parvenir à donner un sens à la

blessure (Luc 7, 47-48).

15. P comme paix ou comme pacifier le cœur : identifier les

différentes blessures : les blessures guéries ; les blessures enfouies, les blessures

infectées : celles qui provoquent révolte, souffrance, haine peur, ressentiment,

amertume … Identifier leurs effets néfastes, avec lucidité, les nommer, mettre en

mots (en maux), sans les minimiser, sans les macérer, mais accepter d'y être confronté,

sans être submergé. Descendre au fond de ses émotions et ses sentiments, sans être

englouti par eux " Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, les

fleuves ne te submergeront pas. Ne crains pas, car je suis avec toi " (Esaïe

43,2). Ne pas gommer, anesthésier, enfouir, mais y être confronté, en présence de

Dieu. L'agressivité est canalisée, la peur surmontée, peu à peu.

Les blessures infectées sont celles qui nous font prendre des chemins de traverse pour

moins souffrir : drogues, révolte, germes de destruction, coupure de Dieu, des autres, de

soi-même, les sentiments négatifs prennent toute la place ; les comportements

dysfonctionnels perturbent la vie : complexe de rejet, sentiment d'infériorité, mauvaise

estime de soi, mauvaise affirmation de soi, vengeance à assouvir, codépendance

affective… Accepter d'être aimé de Dieu : " Tu es précieux à mes yeux,

tu as du prix et je t'aime… " (Esaïe 43,4), c'est le grand moyen pour

éliminer les toxines de l'âme.

16. P comme patience: attitude intérieure, grâce d'en haut accordée à ceux qui

la demandent et l'acceptent. C'est là une des caractéristiques de l'amour-agape chanté

par Paul dans 1 Corinthiens 13,4: "L'amour est patient". En grec,

makroqumos, ce qui veut dire: makro= loin de , éloigné; tumos= colère. Se tenir loin

de, éloigné de la colère. Véritable hygiène de l'esprit.

17. P comme persévérance: attendre sereinement, mais sans passivité, le bon

moment, sans céder à la lassitude : " C'est ici la persévérance des saints,

ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus " (Apocalypse

14,12)

18. P comme promesse : de quelle promesse le changement mis en place est-il porteur

? En quoi alimente-t-il mon espérance ?

19. P comme progrès : en quoi l'après induit-il un mieux que ce qu'il y

avait avant ? Quelles sont les améliorations réelles apportées ? Que reste-t-il encore

à accomplir ?

20. P comme potentialités : quelles potentialités nouvelles se font jour en moi

grâce au processus de changement enclenché (aspect structurel interne)?

21. P comme possibilités : quelles possibilités nouvelles sont offertes, comme

des forces motrices qui supplantent les forces de restrictions, les résistances au

changement (aspect conjoncturel)?

22. P comme plaisir : quel plaisir nouveau est découvert ? S'accorder chaque jour

un petit plaisir, chaque semaine un grand.

23. P comme pause : suis-je en mesure d'aménager des moments de silence, de pause,

me ressources, pour faire le point, pour être à l'écoute de Dieu, de mon être profond

? En musique, la pause fait partie intégrante de la partition : elle permet d'entendre

retentir la note précédente et de se préparer à la suivante. La pause fait aussi

partie du battement du cœur et de ses mouvements : contraction, expansion. Elle

permet de se désintoxiquer des parasites sonores, psychiques et autres. Elle représente

une véritable écologie mentale, avec la tentative d'assurer un développement durable :

préservation de l'environnement, démarche économiquement viable et socialement vivable.

24. P comme porte : le changement envisagé et mis en place, est-il une porte

ouverte sur le néant ( entropie, donnant le vertige), ou sur l'épanouissement, sur le

mieux-être et le mieux-faire (négentropie) ? Est-ce l'opportunité pour déployer plus

de créativité, d'avancer dans la bonne direction ?

25. Les points 25 à 30 constituent une charge, le lest dont il faut

prendre conscience et qu'il s'agit de lâcher le moment venu, pour ne plus entraver la

marche en avant.

P comme pénibilité : est-ce dur, difficile, pénible ? Est-ce que cela en "

vaut la peine ?"

26. P comme peurs à apprivoiser. Je les identifie parmi les sentiments négatifs:

colère, amertume, ressentiment, haine…, et je les surmonte en les conscientisant en

les exprimant et en les canalisant.

Peur : émotion provoquée par la prise de conscience d'un danger, réaction

normale de l'organisme liée à une menace réelle ou pas, avec le sentiment d'inquiétude

douloureuse, lié à une source (stimulus) normalement identifiable, et perçue comme

dangereuse.

Angoisse : du latin augustia (lieu resserré), est une peur irrationnelle, sans

objet, un sentiment de profond malaise, qui exprime une inquiétude, à forte décharge

émotionnelle, pouvant pousser au découragement, à l'abattement, ou au désespoir (trois

niveaux potentiels de la dépression). Elle est déterminée par l'impression d'un danger

vague, d'une menace imminente, devant laquelle on est désarmé et impuissant.

Anxiété : état affectif caractérisé par un sentiment d'inquiétude, mêlé

d'insécurité, d'appréhension, s'exprimant par des troubles physiques et psychiques,

face à l'attente d'un danger indéterminé et irréversible, devant lequel aussi on est

impuissant. Elle diffère de l'angoisse car elle ne provoque pas de modifications

physiologiques perceptibles (impression d'étouffement, sueurs, accélération du

pouls…). Dans l'anxiété, la pensée tient une place plus importante que dans

l'angoisse, qui elle est un état purement affectif. L'anxieux n'est jamais tranquille, il

s'inquiète pour sa situation, se demande s'il est compétent, s'il sera à la hauteur des

attentes des autres, si l'environnement hostile ne va pas l'engloutir, si l'avenir

hypothéqué ou bouché ne signifie pas sa propre fin…

27. P comme pertes à assumer : il y a les pertes prévisibles et

nécessaires comme se détacher de, devenir plus autonome.. et les pertes

imprévisibles comme la mort subite d'un être cher, le divorce, la

maladie…Vécues comme soudaines et irréversibles, elles impliquent un travail de

gestion de la frustration qui en découle et/ou de la désillusion qui risque de s'en

suivre; un travail d'acceptation (pas de résignation), par les étapes du lâcher-prise

(que certains appellent les étapes du deuil):

a) Le choc, état d'hébétude qui paralyse la perception de la cruelle réalité.

On a l'impression de vivre un mauvais rêve dont on voudrait se réveiller, les souvenirs

du passé submergent la réalité présente.

b) La dénégation: oublier l'événement douloureux, refouler, se réfugier dans

le passé, le bon vieux temps. Compagnon de substitution. Ces deux mécanismes de défense

permettent de métaboliser la souffrance.

c) Exprimer les émotions (intensité du moment) et les sentiments (durée dans le temps,

dépendent moins des situations extérieures)

d) Prendre en charge les tâches liées au deuil: affaires liées au défunt, cérémonie

de départ pour sa retraite

e) Découvrir le sens de la perte: rebondir, trouver le sens de sa mission

f) Echanger les pardons (accorder et recevoir). Tu m'as quitté(e). Ne pas pardonner à

ses tortionnaires c'est ne pas encore être sorti de sa prison

g) Prendre possession de son héritage. Raconter son histoire, la mettre en scène,

récupérer ce que l'on a investi (rites)

h) Mettre en place un rite de passage selon A. Van GENNEP, avec les trois temps qui s'y

rattachent:

1) Détachement du passé, en se libérant de l'étape antérieure trop destructrice ou

pas assez gratifiante;

2) Vivre l'entre-deux, la période de "marge", qui permet un nouvel

apprentissage,

3) La nouvelle entrée, l'intégration (l'agrégation dans la communauté).

28. P comme peine : suis-je allé " au fond de ma peine " sans qu'elle me

submerge (aller au bout sans être mené " à bout " de sa résistance). Ai-je

fait l'expérience d'être confronté à la propre impuissance ?

29. P comme pièges à éviter : quels sont les dangers, les menaces à affronter,

les obstacles à franchir, les pièges à éviter dans le nouveau mode de penser, de

comportement et le nouveau registre affectif adopté ?

30. P comme péché : comment est-ce que je me situe par rapport au péché, en

tant que rupture de la relation avec Dieu, avec le prochain, avec soi-même, avec mon

environnement (aspect écologique) ; et comme le fait de manquer la cible ? Sous quelle

forme intervient-il dans ma gestion du temps (calendarité) ? Et dans la gestion de

mon espace relationnel (cardinalité) : suis-je en mesure de garder la " bonne

distance " : privée (intime) ? personnelle ? professionnelle ? publique ? Est-ce que

je vis (j'impose ou je subis) des offenses territoriales : soit sous forme

d'intrusion (fusion) soit sous forme de retrait (trop grande distance, le

désinvestissement affectif, l'indifférence ?)

Jean-Michel MARTIN

|